仏教の伝来により、共に伝えられた香文化は、四季にめぐまれ季節を愛でる日本の風土の中、平安時代には六種薫物、室町時代には香道、江戸時代には線香、そして明治には東西の文化が融合し香水香を生み出しました。

変化が常態化し、沢山の外国人と触れ合う今の時代に、 『日本の香り文化の継承と創造』をコンセプトに、五感研ぎ澄まし、普遍性のある日本の香文化や、美意識の素晴らしさを楽しみ、知り、学び、創る場が『座香十』です。

新鮮で心地よいひとときをお過ごしくださいませ。

香十についてAbout

「香十」は、正親町(おおぎまち)天皇の御代、天正年間に京都で生まれた名跡です。

香十初代は、清和源氏安田義定(鎌倉幕府成立時の遠江国守謹(とおとうみのくにしゆご))の十二代の末商で安田又右衛門源光弘といい、その頃より御所御用を務めていたとされます。香十第二代政清は太閤豊臣秀吉公に、第四代政長は徳川家康公に召されたと伝えられます。

江戸時代には、第八代十右衛門が多くの銘香を創り、名人と言われ、以後代々の香十主人は、十右衛門名を継承することになります。そして光格天皇献上香「千歳」はじめ、表千家へ「九重」、茶道薮内に「若草」の銘香を家元へ納めたと記録され、香十練香の名声が高まりました。

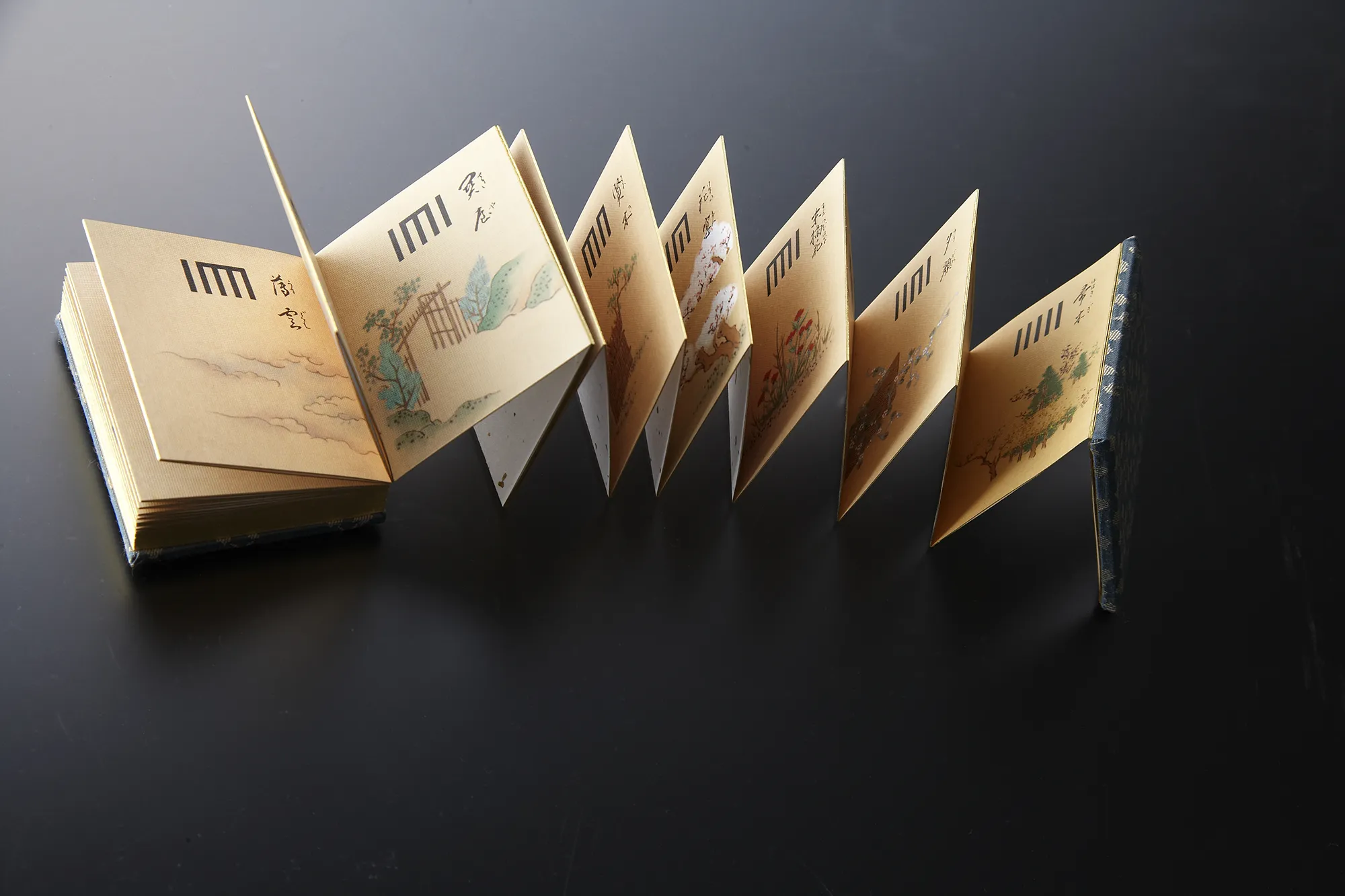

十右衛門自身が書き遺した『香十 十右衛門家傅薫物調合覚書』の文献が現存し口伝のような息吹が伝わります。

幕末期、京都の山本亡羊の学塾に長年関わり、西欧の香りの研究と共に本草学の領域に事績を遺した高井十右衛門芳正も、香十主人のひとりです。

明治・大正・昭和の京都の香十の姿は、室町下長者町に「佐々木志津摩の墨痕白張り暖簾にて『御香具所』を揚げ守る」と『茶道辞典』(昭和31年版)に記載されています。

現在、「香十」は、現代に生きる香専門企業として、香の販売、香道の普及、新たな香文化の創造など、香文化活動を続けてきました。平成28年4月、生まれた地の京都へ里帰りし、二寧坂に小さな暖簾一店を出しました。歴史ある京都の雅な文化と東京銀座の新たな創造が結ばれ、こころ豊かなくらしへの現代のお香をお届けします。